Edificio de la UNCTAD III

Miguel Lawner. Premio Nacional de Arquitectura, fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) en el Gobierno de Salvador Allende, académico en universidades chilenas y del extranjero.

Desde el mes de junio del presente año, profesionales, técnicos y obreros chilenos han aportado lo mejor de sí mismos para levantar la obra monumental de estos edificios. Ustedes han comprendido el significado trascendental de esta obra. Hace algunos meses, esto era sólo un sitio baldío. Hoy empieza a ser la realidad que inicialmente nos propusimos. Por ello, estos tijerales me permiten, asociándome a la alegría que nos embarga, ratificar en ustedes mi profunda fe en los trabajadores chilenos. Reciban el reconocimiento de su Compañero Presidente

— Salvador Allende, 1972

Pocos edificios en nuestra historia han sido tan polémicos como éste, que comenzó llamándose UNCTAD III, dado que su destino inicial era acoger la Tercera Asamblea Mundial de Naciones Unidas, dedicada a debatir los problemas derivados del intercambio comercial. Una vez concluida esta reunión en Julio de 1972, el edificio inició sus actividades como Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, denominación que conservó sólo por un año, ya que la Junta Militar se apropió del inmueble después del golpe en 1973, convirtiéndolo en la sede de gobierno y cambiando su nombre por el de Diego Portales, que conservó durante 34 años. En 2007, fue convocado el concurso de arquitectura para la rehabilitación del inmueble, y con este motivo, la presidenta Michelle Bachelet, decidió restablecer la vocación cultural del edificio y también el nombre de nuestra insigne Premio Nobel.

No habiendo tiempo para llamar a un concurso de arquitectura, en 1971 se encargó el proyecto a un equipo de 5 profesionales escogidos entre las oficinas más importantes de la época. Así fue como asumieron esta delicada responsabilidad, los colegas Sergio González Espinoza, Juan Echenique, José Covacevich, José Medina Rivaud, todos fallecidos y Hugo Gaggero. La obra de estos arquitectos asombró a los delegados extranjeros asistentes a la Conferencia Mundial y mereció un reconocimiento especial del presidente del Colegio de Arquitectos de Chile.

El proyecto y la construcción de este inmueble constituye una de las proezas más destacadas en la historia de la arquitectura chilena, y sólo puede entenderse como consecuencia del entusiasmo y del alto espíritu solidario y creativo, generado por el proceso social que tenía lugar en Chile a partir de la victoria de Salvador Allende.

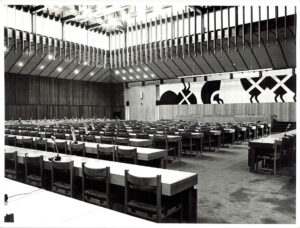

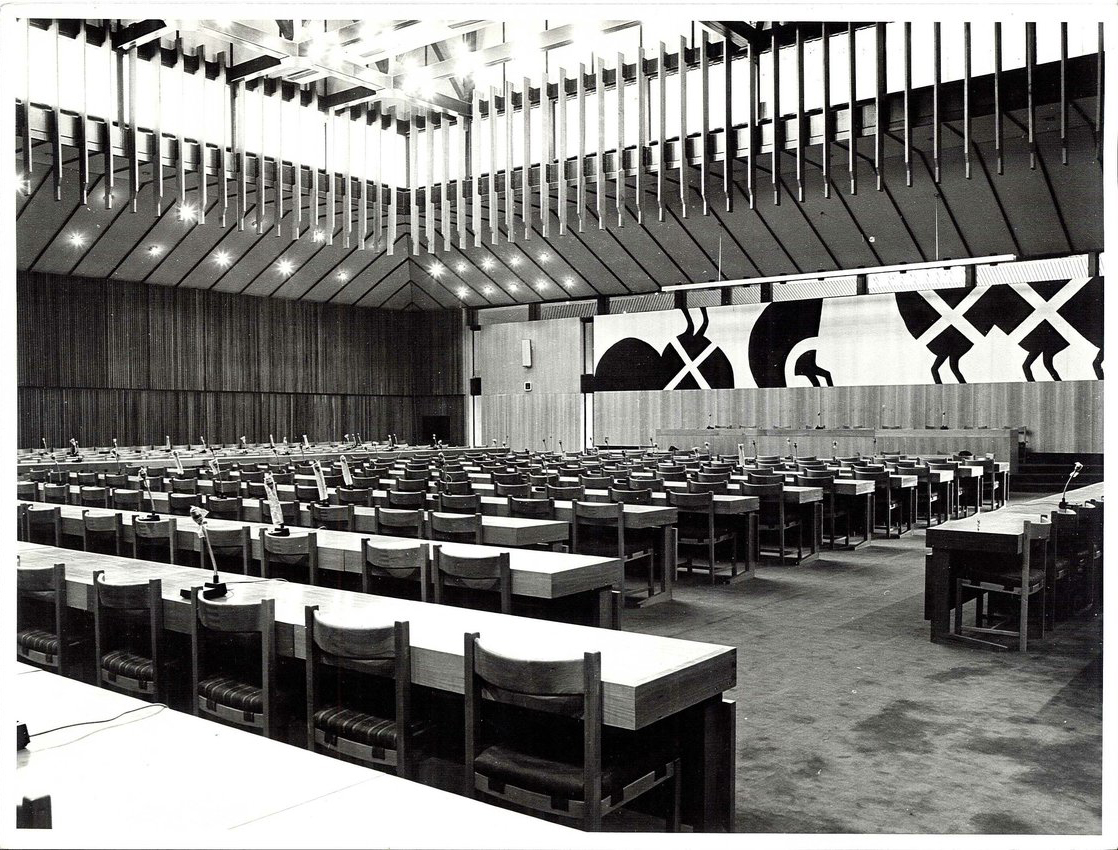

Arquitectos, artistas, artesanos, técnicos, empresas constructoras y subcontratistas, capataces, obreros, proveedores y transportistas no conocieron pausa hasta cumplir en 275 días una meta inconcebible hoy día, aún con el inmenso desarrollo de nuevos recursos tecnológicos. Los profesionales involucrados, trabajaron día y noche por un modesto sueldo mensual, entregando en ese lapso un inmueble totalmente equipado con su mobiliario y dotado de complejos servicios de traducción simultánea, de iluminación, climatización y calefacción. Dejando atónitos a los 3.000 delegados provenientes de los 140 países que concurrieron a la Asamblea de la UNCTAD. Además del exiguo plazo disponible para la ejecución de las faenas, otro desafío no menor para los arquitectos, era desarrollar un proyecto apto para contener transitoriamente una Asamblea Mundial, pero cuyo destino definitivo era servir como el gran Centro Cultural de Santiago.

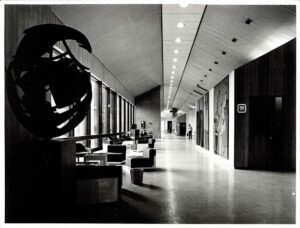

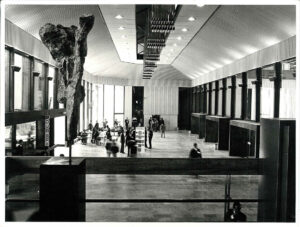

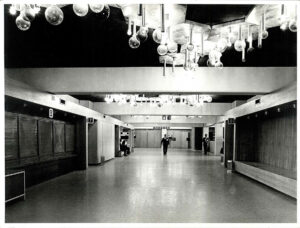

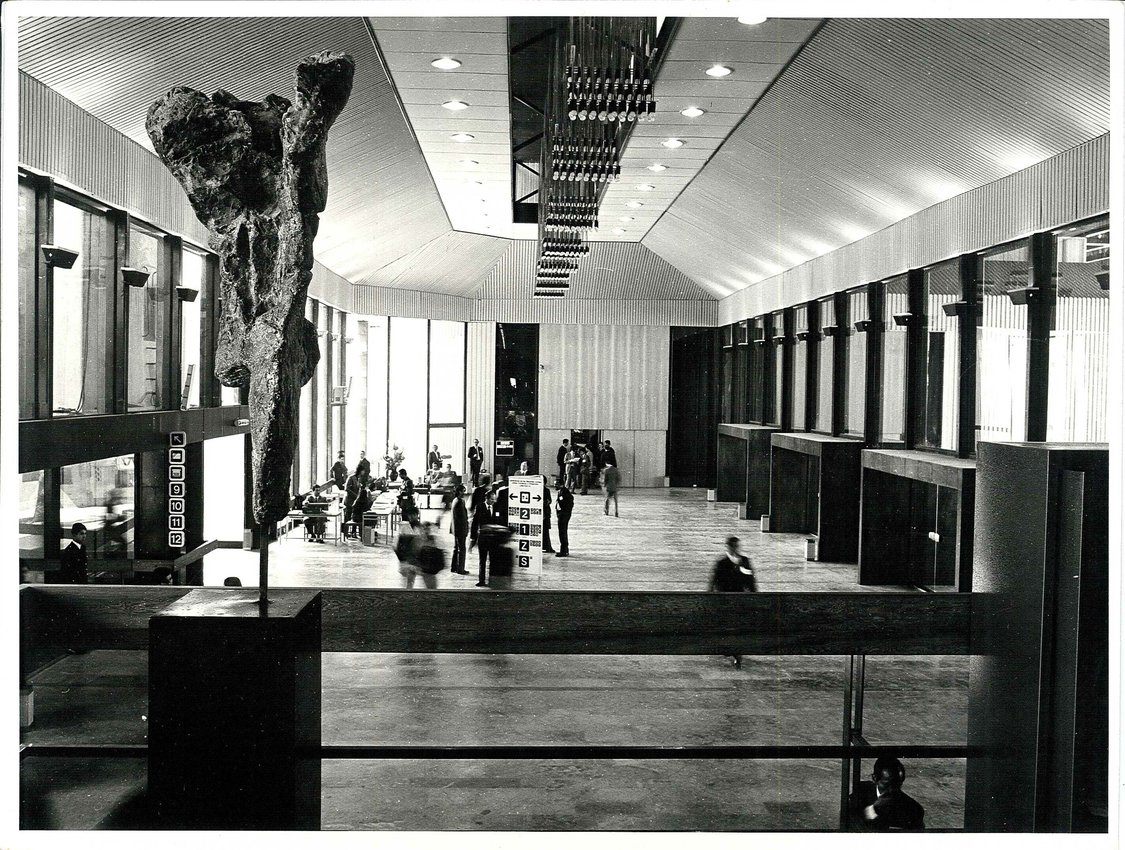

Se optó por levantar a la brevedad una superestructura constituida por esas grandes columnas de hormigón, que otorgaron su identidad al edificio, dispuestas para recibir la techumbre en forma de una placa metálica. Una suerte de gran paraguas, no comprometiendo el diseño de los espacios interiores cuyo detalle se ignoraba, ya que el programa de necesidades, se fue configurando a medida que avanzaba la obra. El edificio se concibió transparente, con amplios ventanales abiertos hacia la Alameda, y como un puente entre el Parque San Borja y el Parque Forestal, ya que se circulaba libremente a través de él, desprovisto de cierros o rejas que obstaculizaran el tránsito peatonal.

Una vez concluida la reunión de Naciones Unidas, desde mediados de 1972 hasta el golpe militar, el edificio funcionó como Centro Cultural Gabriela Mistral, generando un atractivo popular impresionante. Las grandes salas eran solicitadas por agrupaciones artísticas consagradas o aficionadas y se multiplicaron las exposiciones de todo orden, asambleas culturales, sociales o políticas, conferencias y seminarios, exhibiciones de cine y representaciones teatrales, dando vida a una explosión cultural inédita en Chile.

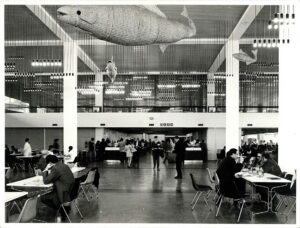

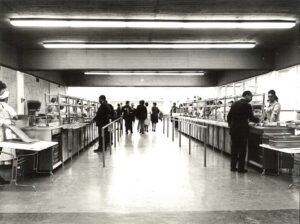

Además, se habilitaron en el Hall de acceso, espacios para oficinas bancarias, de correo, de turismo, librerías y kioscos de venta de periódicos y souvenir. Sin embargo, el gancho más atractivo fue el casino, recinto que retiene en su memoria el imaginario colectivo nacional, y que se constituyó en el principal establecimiento de autoservicio de la capital, llegando a servir 5.000 raciones diarias de almuerzo, con un menú variado, económico y de alta calidad.

El patio posterior adyacente a calle Villavicencio, expansión natural de la cafetería, congregaba a toda hora la actuación espontánea de grupos musicales informales, payadores, recitadores o malabaristas. Pocas veces puede afirmarse con más propiedad, que el pueblo hizo suyo este edificio, haciendo realidad el propósito manifestado por el presidente Allende, y ratificado en la Ley que otorgó financiamiento a las obras, en el sentido de poner la cultura al alcance popular.

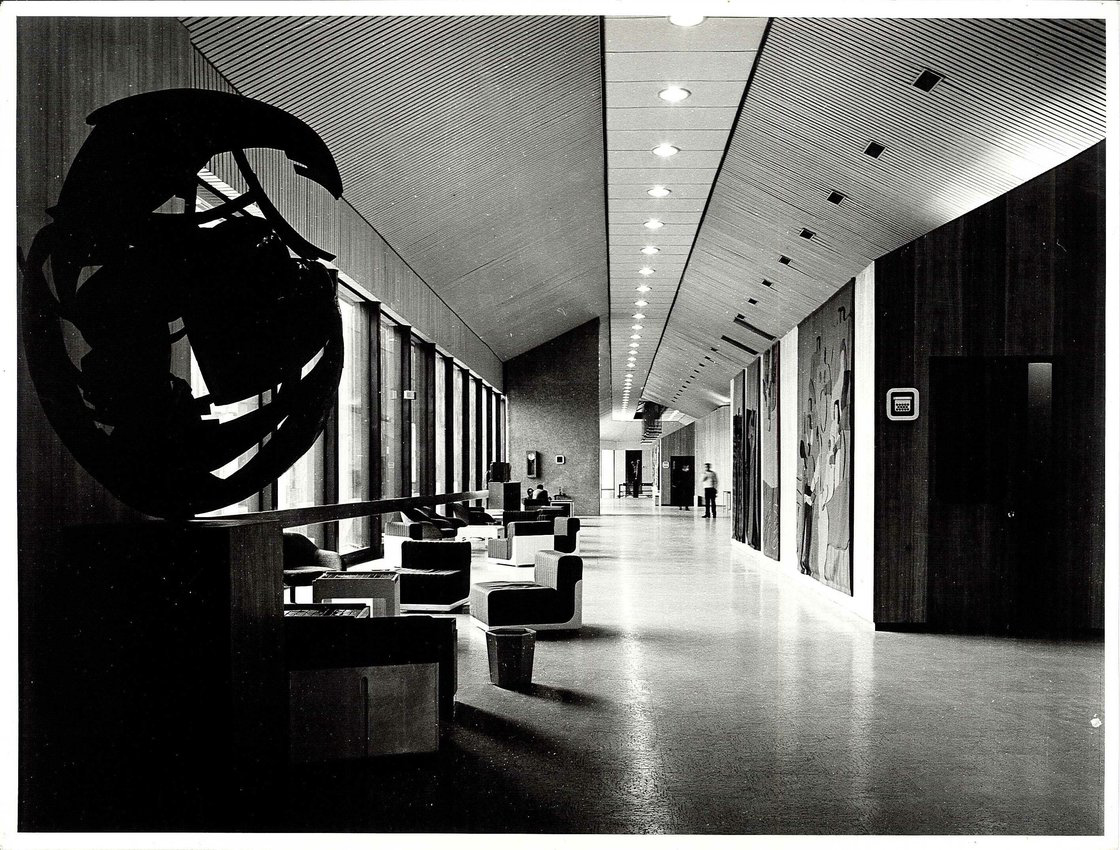

El inmueble logró una integración del arte y la arquitectura como nunca antes ni después se ha conocido en Chile. Los artistas no se limitaron a colgar sus telas, sino que participaron desde el comienzo en el diseño de puertas y lámparas, en el detalle de revestimientos de muros y pavimentos, en la claraboya del atrio del acceso principal, en la extracción de los gases de la cocina, o en los tiradores de las puertas. También artesanos mimbreros y bordadoras de tapices, se integraron a esta explosión creativa, que dio luz a un conjunto de una belleza deslumbrante. Al pintor Eduardo Martínez Bonati, le solicitamos que asumiera como coordinador de la integración del arte y arquitectura, responsabilidad que asumió con gran criterio y responsabilidad.

En definitiva, se trató de una obra colectiva multifacética. Cuando llegó el momento de colocar la placa recordatoria de los autores del proyecto, concluimos que era tal la cantidad de nombres necesarios de citar, que resolvimos no mencionar ninguno y encargamos entonces al escultor Samuel Román la ejecución de una placa en piedra granito, donde se estampó el siguiente texto: “Este edificio refleja el espíritu de trabajo, la capacidad creadora y el esfuerzo del pueblo de Chile, representado por sus obreros, sus técnicos, sus artistas y sus profesionales. Fue construido en 275 días y terminado el 3 de abril de 1972 durante el gobierno popular del compañero Presidente de la República Salvador Allende”.

Esta hermosa obra de arte, ejecutada por un Premio Nacional de Arte, fue destruida por los militares. A raíz del golpe, la Junta Militar ocupó el inmueble como casa de gobierno, acabando de una plumada con su intensa vida cultural. Se intervino radicalmente la arquitectura, levantando herméticos muros de ladrillo donde antes lucían amplios ventanales, se blindaron los pisos superiores, y se enrejó todo el conjunto. Desaparecieron la mayoría de las obras de arte y otras fueron simplemente destruidas.

Libros y publicaciones asociados:

Elke Schlack & Paulina Varas (2022). UNCTAD III: Un compromiso colectivo. En: Ricardo Greene (Ed.) Lawner, Talca, Chile: Editorial Bifurcaciones

Maulén, David (2011). «Una trayectoria excepcional: Integración cívica y diseño colectivo en el edificio UNCTAD III». Santiago de Chile. ARQ (Santiago), (92), 68–79.

Maulén, David. (2016). Una trayectoria excepcional: Integración cívica y diseño colectivo en el edificio UNCTAD III (1). ARQ (Santiago), (92), 68–79. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962016000100008

Montealegre, Sofía (2023). Capas de memoria: El Centro Cultural Gabriela Mistral como palimpsesto arquitectónico. Santiago, Chile: Local Ediciones.

Santa Cruz, Y., & Salgado, X. (2022). Edificio UNCTAD III: Construcción y consolidación de un espacio cultural y de sociabilidad popular (1972–1973). Revista Austral De Ciencias Sociales, (42), 129–143. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2022.n42-07

Varas, P., & Llano, J. (Eds.). (2011). 275 días: Sitio, tiempo, contexto y afecciones específicas. Proyecto curatorial Sitio, Tiempo, Contexto y Afecciones Específicas para el Centro Cultural Gabriela Mistral. Santiago, Chile: Centro Cultural Gabriela Mistral.

Otros vínculos:

“Escape de gas”, documental de Bruno Salas

https://miradoc.cl/escapes-de-gas/

Galería